コラム

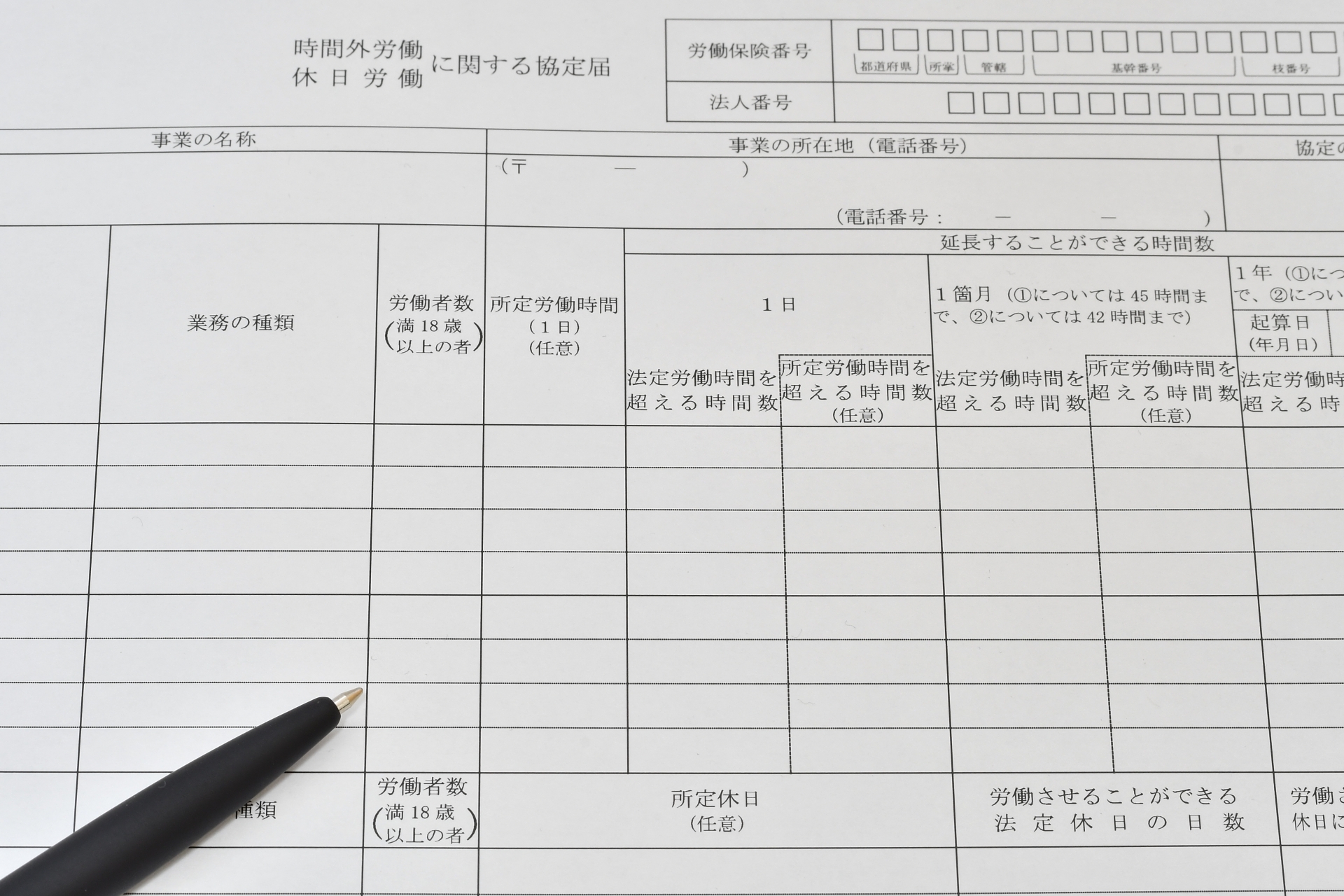

運送業界の36協定(サブロク協定)について

よく問合せがあるのは、36協定(サブロク協定)についてです。

何年間もそのままにしておいたり、他の同業者からもらった36協定をそのまま、見よう見まねで作成したりしていた事業所の経営者の方々から、

昨今の労使間での労働問題が多い中、

このまま36協定を何年も同じでいいのかと不安を感じているという事をお聞きします。

みなさまの事業所でも36協定は労働基準監督署へ提出して頂いてると思いますが、そもそも36協定とは一体何なのでしょうか?

36協定とは簡単に言うと、労使協定の1つなのです。

労使協定とは、労働基準法の法定事項について、

「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」

のことです。

労使協定を締結した場合、労働基準法で禁止されている事項を例外的に免れることができるとされています。

つまり、免罰的効果を持つとされています。

簡単に言いますと、36協定は法律で決めらている1週40時間、1日8時間を超えて労働者を働かせても、罪を負わないということです。

もし仮に36協定を締結、届出をせずに時間外労働を行わせた場合、法律上は6ヶ月以下の懲役又は30万以下の罰金ということになっています。

ここで気を付けなければならないのは、労働者に時間外労働をしてもらうには、36協定の締結だけはなく、

労働協約、就業規則、労働契約に

しっかりと、時間外労働があることを記載しなければならないことです。

ご注意ください。

さて36協定に関する法改正については、2019年4月1日(中小企業については2020年4月1日)以後の36協定に対して上限規制が適用されています。

この上限規制ですが、時間外労働の上限は原則として

月45時間、年360時間

となっており、臨時的な特別な事情(特別条項)がなければ、これを超えることはできなくなります。

ちなみに、臨時的な特別の事情とはどんなものを指すのでしょうか?

一般例でいくと、決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期のひっ迫、リコール等があげれます。

運送業界で考えると、納期のひっ迫が挙げられるかと思います。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合は、時間外労働が720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について「2ヶ月平均」「3ヵ月平均」「4ヶ月平均」「5ヶ月平均」「6ヶ月平均」が全て1月当り80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月が限度、以上のことを守らなければなりません。

自動車運転の業務の皆様は、上記の規制が2024年4月1日以後適用されることになっています。

なお、自動車運転の業務の場合は業務の性質上、緩和措置が取られ、特別条項付36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限は960時間となっており、時間外労働と休日労働時間の合計について、月100時間未満と2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

又、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制も適用されません。

しかし、長時間労働が常態化する傾向にある運送業界では、会社によっては、1ヶ月の残業時間80時間以内を守るのは大変なことだと思います。

ただ、万一守れない場合に罰則が適用されることになるでしょうから、長時間労働となっている場合は

今のうちに段階的、計画的に改善していく必要があると思います。