コラム

あおり運転での運送事業者の行政処分

令和2年11月27日より、トラックのあおり運転で、ドライバーだけでなく、

運送事業者も行政処分を受けることとなりました。

まず、あおり運転などの妨害運転を引き起こしたと疑われる事業者は運輸局の監査の対象となります。

そして監査の結果、あおり運転などの妨害運転を行なったとして公安委員会から通知があった場合で、

事業者がこの違反行為に係る指導監督を明らかに実施していないと判断した場合、3日間の事業停止とするとされています。

これはもともと救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、薬物使用運転などの場合に適用される処分であり、あおり運転が、これらの違反に匹敵する重大な違反の扱いであるということを意味しています。

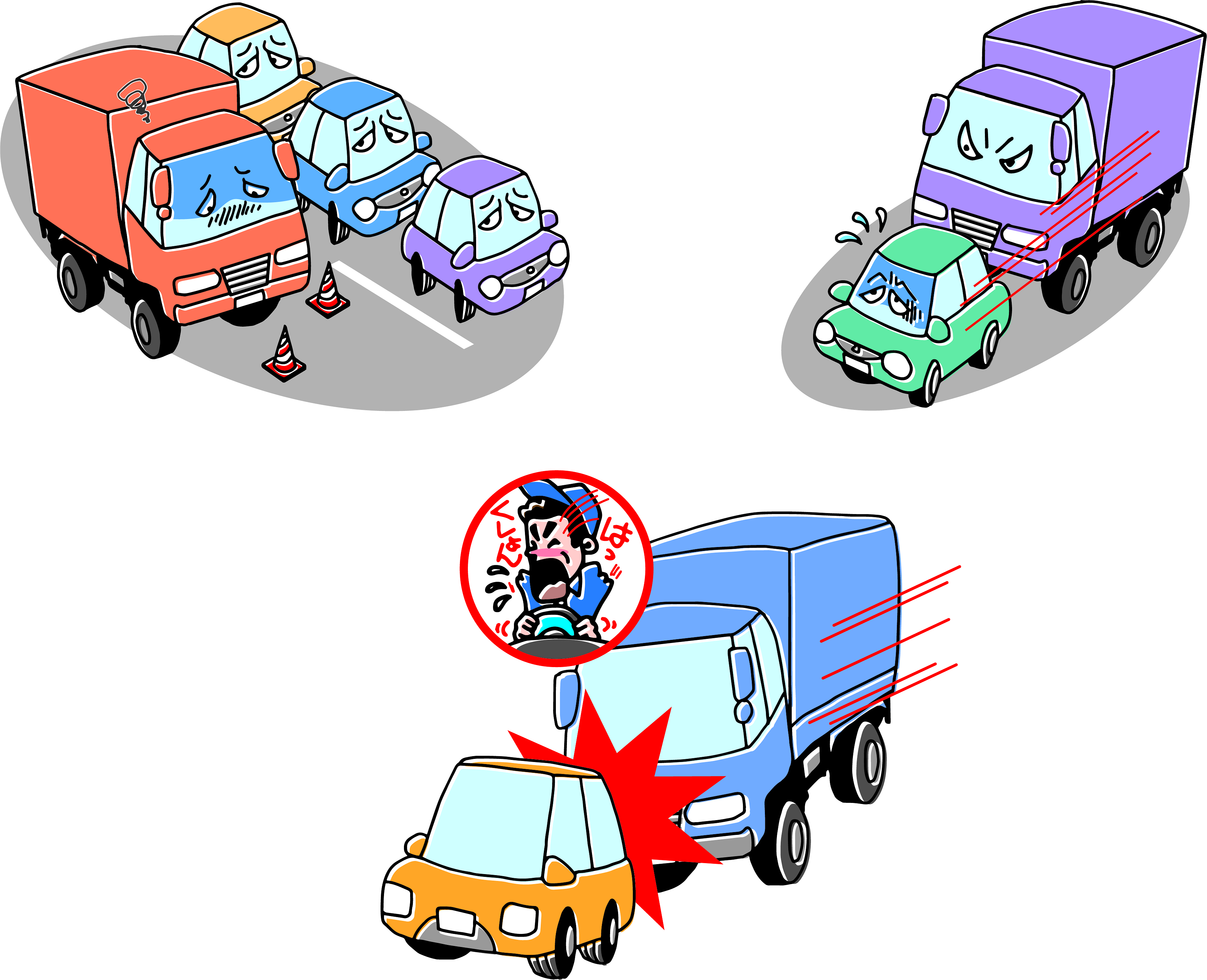

なお、あおり運転とは、

道路を運転する自動車、自動二輪、自転車に対し、周囲の運転者に何らかの目的や原因であおることで、道路における交通の危険を生じさせる行為のことです。

あおり運転の具体例は次の10タイプです。

① 車間距離を極端に詰める

② 急な進路変更を行う

③ 急ブレーキをかける

④ 対向車線にはみ出す

⑤ 危険な追い越し

⑥ 執拗なクラクション

⑦ 執拗なパッシング

⑧ 幅寄せ・蛇行運転

⑨ 高速道路での低速走行

⑩ 高速道路での駐停車

あおり運転と認定された場合、

運転者は運転免許取消しとなります。

なおかつ、刑事的責任を問われる可能性もあります。

あおり運転に関連する刑罰としては以下の通りです。

暴行罪(被害者が負傷しなくても執拗な運転行為で成立する)

・・・2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

脅迫罪(脅すような発言や何をするかわからない行為等で成立)

・・・2年以下の懲役または30万円以下の罰金

器物損壊罪(物損事故や相手の車を蹴る行為等でも成立する)

・・・3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料

危険運転致死傷罪

・・・死亡事故は20年以下の懲役、傷害事故は15年以下の懲役

平成29年に東名高速で、あおり運転がきっかけとなって起きた死亡事故が記憶に新しいですが、これは、加害者が、SAで注意されたので、感情的になり、高速道路の追い越し車線で、被害者の車の前に割り込み、急停止させ、後続トラックの追突事故を誘発させた事件でした。

加害者は危険運転致死傷罪で懲役18年の実刑判決となりました。

あおり運転に対する厳罰化の流れをみても、社会のあおり運転に対する目は年々厳しくなっています。

あおり運転を行なう意図はなかったとしても、

受けた側があおられていると感じるだけで、

トラブルの原因になりかねません。

運送事業者としては、自社の運転者があおり運転を行なった場合、たとえ事故につながらなくても

事業停止処分となる可能性があり、

「運転者の問題だ」などと言ってはいられない今や見過ごせない問題です。

日頃から、運転者が、あおり運転とみなされるような運転をしていないか把握し、指導教育を徹底することがリスクを下げることにつながります。